I SCAGNI – Incontri per agricolture e territori resistenti

Corrado Chiatti in dialogo con Valerio Sputnik

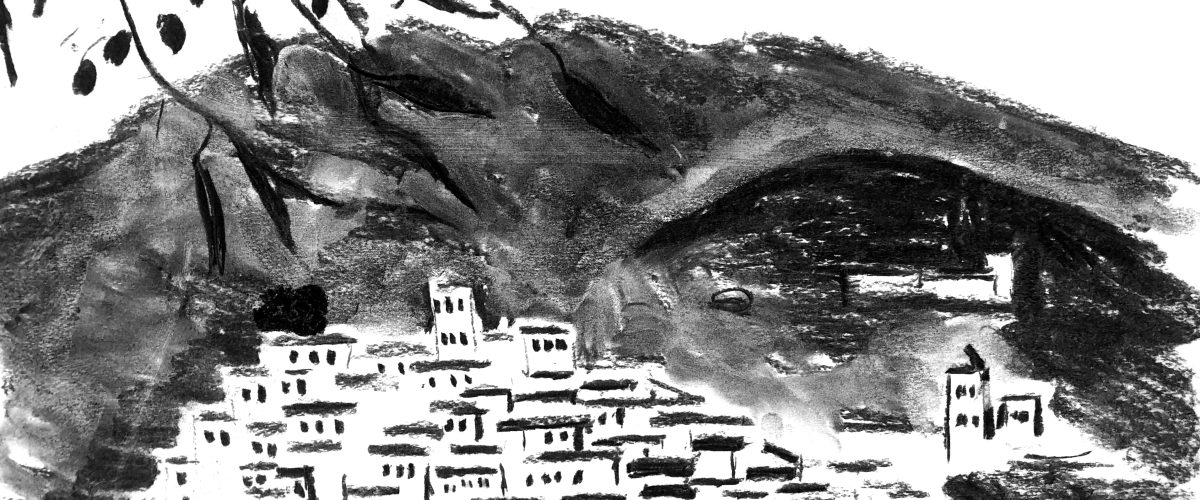

Illustrazione di Jacques Anglade

«Come dico spesso: gli ulivi non portano l’orologio.

E forse è proprio questo il loro insegnamento:

rispettare i tempi della natura e custodire ciò che ci è stato tramandato»1

Ritrovo Anna e Valerio della Pancho Villa2, durante I Scagni, manifestazione di tre giorni organizzata a Casperia in un fine settimana di metà aprile da Casperia No Tea/OGM, Panchovilla, Centro Internazionale Crocevia3. C’è un clima di festa, il tempo, come spesso accade fuori dalla metropoli, si sospende, rivedo facce amiche e ne incontro di nuove, sta per partire una carovana contadina che ci porterà fra le viette di Casperia, su in salita, fra i ciottoli e qualche affaccio sul mistero del Monte Soratte, le note dell’organetto di un vecchio signore dalle rughe spesse accompagnano i nostri passi affaticati dalla scalata, ma gli spiriti sono già danzanti e animati dal desiderio di parlare e confrontarsi, di entrare nelle pieghe del conflitto…

C: Cosa è stato per voi attivare questo percorso di connessione con il territorio e le comunità che vi circondano e che abitate da qualche anno? Quali sono le esigenze che vi hanno mosso in questo processo e quali le difficoltà incontrate? E cosa sono i Scagni…

V: Con la parola Scagni, in dialetto asprese si intendevano gli scambi di lavoro, cioè nei periodi dei lavori grossi, tutte le famiglie del paese lavoravano insieme a turno le terre di tutti. Era il caso degli uliveti durante potature e raccolta e della mietitura e trebbiatura del grano per lo più. Una delle pratiche mutualistiche che tenevano unite le comunità, da cui derivavano festeggiamenti e cosmovisioni. L’abbiamo assunta come titolo perché nel mondo atomizzato di oggi, nella disgregazione del tessuto sociale nei territori, è dal mutualismo e dal legame sociale che si parte per ricostituire in forze una comunità, dovunque essa si trovi.

«Una roba fighissima, una roba grandissima…

anche chi magari non ce l’aveva il grano, a quei tempi,

magari andava dal parente che ce l’aveva…

poi mietevano ‘sto grano, ma non è che si mieteva con la mietitrebbia,

veniva la trebbia, era una festa, era una cosa che io non mi scorderò mai,

quei giorni bellissimi, con tutti i vicini che te venivano a dare una mano,

poi dopo quando facevano il vicino andavi tu a dargli una mano.

– I scagni?

– I scagni, sì, brava. Erano un motivo di festa, no?

Quindi era una cosa bellissima»4

Il sottotitolo spiega bene il nostro intento: discutere della crisi/fine dell’agricoltura con i produttori locali e farli incontrare con le realtà rurali critiche di mezza Italia e poter, da lì, riavviare percorsi di lotta in particolare contro i nuovi OGM, ma soprattutto per reinventare un’agricoltura che tenga insieme il bisogno di reddito per chi lavora la terra e la salute dei luoghi. In ultimo, ma non in ordine d’importanza il tentativo dell’assemblea plenaria della domenica è stato quello di cominciare a riunificare tutti i comitati di lotta contro le nocività ambientali in Sabina. Abbiamo iniziato con quelli della Bassa Sabina e, giorno dopo giorno, stiamo incontrando gli altri, quelli più lontani da noi, quelli delle aree più interne. Per aiutarci ed essere più forti nelle vertenze locali, per darci insieme una visione globale ma soprattutto per reinventare il modo di vivere collettivamente i nostri territori.

È stata un’azione capillare di costruzione di relazioni e di radicamento in una società che nel corso degli anni è diventata sempre più cinica e individualista. Attraverso le interviste agli agricoltori e alle loro famiglie abbiamo avviato questo processo. Più che affermare c’era bisogno di chiedere, più che teorizzare c’era bisogno di ascoltare. E dall’ascolto emergono drammi vissuti e grandi sorprese.

«Eh, la manutenzione de’ strade, vialetti, i fossi, ognuno se faceva la sua.

Erano chiamate le opere obbligatorie.

Lo sapevano tutti, non stava scritto da nessuna parte.

Guarda che prima, la stretta di mano valeva come la carta bollata!»5

C: Quello che mi ha maggiormente colpito dell’atmosfera della manifestazione, è stato vedere e sentire una certa collaborazione fra tutte e tutti. Una vicinanza. L’incontro del sabato in piazza è stato molto potente: erano presenti contadini e contadine del territorio e varie realtà accorse anche da fuori per discutere di questioni che oggi sono presenti e drammatiche in tutti i territori dove ci si riappropria della consapevolezza di voler costruire una vita diversa, una vita non capitalista, non inquinata, non schiava del tempo del lavoro. Nonostante le differenze si cerca di riconoscersi in questo tentativo, che è profondamente politico. Il mondo rurale e contadino è da decenni sotto un pesante attacco, culturale, economico, tecnologico. Continuare a costruire relazioni è sicuramente uno degli sforzi che maggiormente dobbiamo provare a sostenere per espandere e potenziare l’orizzonte della lotta. Sono curioso di approfondire particolarmente il processo di conoscenza e vicinanza che avete composto insieme ai contadini e alle contadine del territorio. Cosa è emerso dalle interviste? Che situazioni avete trovato e quali sviluppi relazionali si prevedono dopo questi incontri?

V: Da circa dieci anni ci siamo coinvolti nelle reti contadine e giriamo l’Italia a conoscere esperienze nate da collettivi che hanno deciso di mettere le mani nella terra e a fare inchiesta sulle aziende agricole piccole e medie. Abbiamo rilevato punti luminosi nel contesto di crisi strutturale delle campagne e delle aree interne. Volevamo capire cosa ne pensassero gli agricoltori delle nostre zone, come percepissero la crisi, quali i problemi che vivono, come la stanno affrontando. Abbiamo elaborato un questionario al quale ci siamo attenuti in tutti gli incontri, salvo lasciare agli interlocutori alcuni spazi per poter far emergere le emozioni che provano parlando di come è cambiata la loro vita, la vita di queste comunità, nel corso dell’ultima cinquantina d’anni di trasformazione dei rapporti di produzione generali. Questa attività è durata qualche mese. Ne siamo usciti con maggiore consapevolezza delle trasformazioni sociali avvenute nei nostri territori, dei problemi di chi ci vive, con relazioni più profonde e con una serie di proposte per alimentare la resistenza e il rilancio di pratiche collettive.

Soprattutto abbiamo definitivamente compreso che senza una forma di vita comunitaria non sarà possibile cambiare alcunché nelle campagne e neanche nelle metropoli. Non ci sarà lotta possibile senza un tessuto sociale che la sostiene.

«Si parte sempre dall’osservazione,

però per l’osservazione ti devi mettere gli occhiali della cultura,

tu non puoi osservare a vanvera e basta.

Devi sapere osservare… devi beccarla l’osservazione, capito?»6

C: Oggi sembra che questo senso di mutualismo sia del tutto scomparso, abbattuto sotto i colpi dell’ipertecnologizzazione del Mondo, delle intelligenze artificiali a scapito delle intelligenze sociali. E sembra anche che questo capitalismo metropolitano spinga sempre più fuori, nelle campagne, l’epicentro dei conflitti; in questi mesi stiamo assistendo e manifestando contro un grande cambio di paradigma che è rappresentato dai nuovi OGM/TEA. Quali sono nello specifico le proposte che state costruendo in Sabina dopo questi mesi di lavoro collettivo, anche rispetto a questo che si prevede come un terremoto violentissimo che rischia di far saltare un intero patrimonio del mondo contadino? E quali le altre pratiche di lotta del territorio che avete incontrato il terzo giorno durante il pranzo condiviso?

V: Siamo entrati in una nuova epoca caratterizzata dalla guerra dei governi contro i popoli e dal genocidio. È guerra tra gli umani e contro madre natura. La manipolazione genetica del cibo, le politiche estrattiviste che devastano territori e comunità disvelano l’ingresso nel paradigma della sostituzione del vivente e dell’estinzione progressiva della specie umana. Le metropoli sono al collasso, la forma di vita consumistica pretende sempre maggiore apporto di risorse dalle aree interne. Anche in Sabina siamo circondati da tentativi di aggressione da parte della rendita e dei profitti. La discarica a Fonte Nocera, il poligono di tiro a Fara, il forno crematorio a Montasola, il raddoppio della captazione delle acque del fiume Peschiera alle sorgenti delle Capore, gli impianti sciistici con neve artificiale che vogliono costruire sul monte Terminillo con l’abbattimento di centinaia di ettari di foresta. È necessario che si esca dalle proprie aziende agricole e dal proprio paese per incontrare gli altri e condividere i problemi. C’è bisogno che i tanti comitati territoriali si uniscano per darsi una visione di società futura, un’analisi comune, gli strumenti teorici e pratici per rimettere in discussione il destino che i governanti hanno deciso di imporci. Intorno a questo ragionamento si sono susseguiti gli interventi dell’assemblea della domenica. Il sistema capitalista sta affrontando una nuova ristrutturazione, lo spostamento delle catene del valore verso est e la conseguente perdita di centralità economica dell’area europea ci impone un salto antropologico. La domanda che ci poniamo è: «con quale forma di vita possiamo abitare criticamente questo mondo che muore?».

«Noi qui, siamo stati una delle prime aziende agricole del Lazio a fare agricoltura biologica,

io mi ricordo qui, fine anni ‘80, quando facevamo i sovesci col favino,

si fermavano quei vecchi contadini, venivano e dicevano a me:

“Ammazza Alessandro, ma che te metti a fà?!

Questo lo faceva mio nonno! Io da bambino mi ricordo che facevamo lu rovescio, il sovescio e tutto quanto“

Loro probabilmente all’epoca non hanno avuto la forza, anche politica,

di mantenere questi loro vecchi saperi, che erano importantissimi,

erano dei grandissimi artisti

e poi con l’agricoltura chimica, booom,

tutto è stato… un casino»6

1 – 4 – 5 – 6: Ascolti e dialoghi tra agricolture nel corso de I Scagni

2: La Pancho Villa è Comune agricola in Sabina, birrificio agricolo, orizzonte politico, approdo spontaneo per complici in fuga dalla città. Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai numeri n.29 del 2023 e n. 20 del 2021 de L’Almanacco e al sito de La Terra Trema con i medesimi riferimenti.

3: Hanno partecipato alla costruzione anche Ass. Conflitti, Collettivo Balia dal Collare, il Centro Anziani e l’istituto scolastico omnicomprensivo di Casperia, CERS Illuminati Sabina

Da L’Almanacco de La Terra Trema. Vini, cibi, cultura materiale n. 37

16 pagine | 24x34cm | Carta cyclus offset riciclata gr 100

Per ricevere e sostenere questa pubblicazione: info@laterratrema.org

Last modified: 26 Ago 2025